Ayer recibí su expediente del Archivo Militar de Segovia y, como si fuera una carta que llega con un retraso de 125 años, la historia del tatarabuelo empezó a cobrar vida. Efectivamente, Antonio había luchado en Cuba con el grado de teniente, que era lo único que la familia había conservado del misterio de su historia, pero su vida había estado marcada por muchos acontecimientos y dos guerras.

Fue un joven que, a los veinte años, se alistó voluntario para luchar como soldado en la tercera guerra carlista. Posiblemente porque, en el entorno rural del que procedía, la carrera militar era la única salida para eludir la miseria del mundo campesino de su pueblo. Hoy que afortunadamente vemos la guerra por televisión en informaciones asépticas y políticamente correctas, me ha sorprendido descubrir las batallas en las que un joven e inexperto se vio envuelto y donde no faltaron las cargas de infantería a bayoneta calada entre la niebla de la pólvora y los cañones.

Fue un joven que, a los veinte años, se alistó voluntario para luchar como soldado en la tercera guerra carlista. Posiblemente porque, en el entorno rural del que procedía, la carrera militar era la única salida para eludir la miseria del mundo campesino de su pueblo. Hoy que afortunadamente vemos la guerra por televisión en informaciones asépticas y políticamente correctas, me ha sorprendido descubrir las batallas en las que un joven e inexperto se vio envuelto y donde no faltaron las cargas de infantería a bayoneta calada entre la niebla de la pólvora y los cañones. Después de luchar cinco años como soldado raso, la mayor parte de los cuales durante la guerra, Antonio emprendió una humilde carrera militar que le haría ascender por todos los grados más bajos del escalafón (obrero, cabo 2ª, cabo 1ª, sargento 2ª, sargento 1ª) hasta llegar a teniente, aunque para esto último sucediera, tuviera que presentarse nuevamente voluntario para otra guerra, esta vez la de Cuba. Pero antes de eso había pasado diecisiete años en diversas plazas militares como Granada, Alicante, Barcelona, Madrid, Chafarinas y sobre todo Melilla.

Hoy sé que el teniente maduro que regresó de Cuba y del que la familia hablaba como si fuera una persona importante y de respeto, al menos en el entorno campesino en el que todos luego vivieron, se había ganado a pulso sus galones. Y empezó a ganárselo en una guerra, la única que ha ganado algún miembro de mi familia acostumbrada a las derrotas. Una guerra victoriosa que, aunque consiguió desterrar para siempre al absolutismo de nuestro país, no pudo mantener una republica, en este caso la primera porque ese ha sido el destino de la familia: ver truncados lo sueños republicanos.

Estas son “las batallitas del tatarabuelo” contra los carlistas:

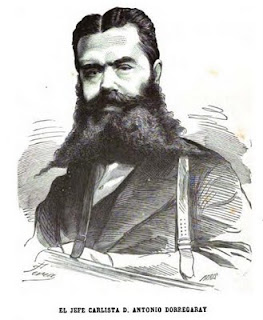

Antonio López Martín ingresó en el ejército el 11 de febrero de 1.874 a la edad de 20 años como soldado de 2ª voluntario del Regimiento de Infantería de Zamora nº 8, 2ª Batallón para participar en las campañas de la 3ª Guerra Carlista. En ese momento, la guerra, que ya duraba varios años, estaba en plena intensidad. Tras la renuncia de Amadeo de Saboya, se había proclamado la Primera República y se producía el tercer conflicto a lo largo del siglo entre los carlistas y los liberales. Los primeros defendían el absolutismo, la iglesia y los fueros y eran contrarios a cualquier progreso en las libertades. La guerra se libró básicamente en los feudos carlistas concentrados en el entorno rural de Cataluña, Navarra y el País Vasco, que curiosamente, pero no por casualidad, actualmente también son las zonas de mayor influencia de los nacionalistas.

El bando liberal había sido derrotado por los carlistas en Bilbao y se solicitaron refuerzos. El 27 de Febrero de 1.874 Antonio partió de Granada en un tren especial para formar parte del Ejército de Operaciones del Norte y llegó a Santander el 3 de Marzo. Cuatro días más tarde embarcó para Santoña y en Mayo formó parte de las acciones en San Pedro de Abanto.

A finales de Junio se dirigió al frente de Estella. El ejército republicano trataba de conquistar esta ciudad de manos de los carlistas. El día 26 se desplegaron en torno a ella, pero el ataque se detuvo por falta de aprovisionamientos, lo cual benefició al enemigo que, comprendiendo el movimiento envolvente, corrió hacia Abárzuza. El día 27 el ejército que había pernoctado a la intemperie, se encontraba rendido de fatiga, hambriento y empapado de agua por las inclemencias del tiempo. El General Gutiérrez de la Concha centró su ataque hacia las trincheras de Monte Muro, donde los carlistas habían concentrado sus defensas. La artillería comenzó el fuego a las 12 mientras la infantería tomaba posiciones para el ataque. Dos horas más tarde los ataques de infantería fueron repelidos en tres ocasiones. El humo era sofocante y no permitía ver las posiciones enemigas, por lo que el general ordenó tocar el alto el fuego. Cuando el humo se disipó, cinco batallones carlistas avanzaban para recuperar sus posiciones a golpe de bayoneta. El general se dirigió a Abárzuza para mandar en persona los cinco batallones que tenía allí situados. Al llegar a la pendiente de Monte Muro arengó a sus soldados y, cuando iba a subir a caballo para lanzar la ofensiva final, fue alcanzado por las balas carlistas, que inmediatamente lanzaron un ataque con el objetivo de capturarle. Sus hombres consiguieron repelerlo y llevarle hasta Abárzuza, donde llegó sin vida. Ante la desmoralización por la pérdida y la imposibilidad de mantener la batalla por las inclemencias del tiempo y la falta de provisiones, se determinó la retirada. Las bajas fueron de más de 1.500 hombres, siendo algunos heridos rematados en la retirada por los carlistas. El resultado de la batalla provocó un retraso del final de la guerra y al tatarabuelo le concedieron la medalla de Bilbao.

Luego participó en el ataque y la toma de Oteiza el día 11 de Agosto a las órdenes del general Domingo Morriones. Según el parte de guerra de dicho general, en la batalla tuvo a su mando a 10.500 infantes, 28 piezas de artillería y 800 caballos. El regimiento de Zamora, donde estaba encuadrado Antonio, fue el primero en recibir el fuego enemigo a las 11 de la mañana y una hora y media más tarde se encontraban ya a cincuenta metros de la trinchera enemiga. En el ataque final al pueblo de Oteiza ocupó el flanco derecho dispersando a los carlistas, la mayoría de ellos navarros. Este ataque no era una operación aislada, el objetivo de Morriones era llamar la atención del enemigo mientras un convoy de víveres y municiones llegaba a Vitoria.

En Septiembre, Pamplona llevaba tres semanas sitiadas por los carlistas, sin que nadie hubiera podido entrar en ella, con el consecuente desabastecmiento de su población. El tatarabuelo formó parte del convoy de víveres y municiones que Morriones consiguió llevar desde Tafalla. En Enero de 1.875 formó parte del avance que consigue levantar definitivamente el bloqueo de la ciudad y la toma el 3 de febrero del pueblo de Puente la Reina. El 24 de Junio le fue concedida por sus acciones en trincheras la Cruz sencilla del Mérito Militar con distintivo rojo. Posteriormente intervino en la toma de Aoiz realizada por el general Reina y estuvo destinado en Huarte y en los montes de Esquinza.

He podido recopilar esta información gracias al Archivo Militar de Segovia que me ha facilitado el expediente de mi tatarabuelo y al libro La Guerra Civil en España de 1.872 a 1.876 escrito por Juan Botella Carbonell, Un libro que fue publicado en 1.876 !! y al que podéis acceder en el siguiente link: http://www.latinamericanstudies.org/book/La_Guerra_Civil_en_Espana_de_1872-76.pdf

dormidasenelcajondelolvido by José María Velasco is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España License.

Ni si quiera el amago de fusilamiento hizo que hablara. No se rindió ante el pelotón que la apuntaba amenazándola con hacerle perder lo poco que le quedaba. No entiende de dónde saca las fuerzas para resistir su silencio, con su marido huido y apartada de sus hijas, debería haberse desmoronado desde el primer momento y haberle contado algo hace ya tiempo. Necesita información que le lleve a alguna parte, que destruya, de una vez por todas, la resistencia de los que se esconden por los barrancos, de aquellos que no quieren enterarse que han perdido la guerra y alargan su lucha inútilmente. A Roque le desespera ese mutismo. Le cansa que, en el último momento, siempre se le escapen por los tejados y las alcantarillas, que el rumor de sus acciones vaya extendiéndose por toda Granada y su osadía esté convirtiéndose en una afrenta. El enemigo está vencido y no puede tener héroes. No soportó esa actitud durante el conflicto y menos ahora que la gloriosa victoria los ha puesto a todos en su sitio.

Ni si quiera el amago de fusilamiento hizo que hablara. No se rindió ante el pelotón que la apuntaba amenazándola con hacerle perder lo poco que le quedaba. No entiende de dónde saca las fuerzas para resistir su silencio, con su marido huido y apartada de sus hijas, debería haberse desmoronado desde el primer momento y haberle contado algo hace ya tiempo. Necesita información que le lleve a alguna parte, que destruya, de una vez por todas, la resistencia de los que se esconden por los barrancos, de aquellos que no quieren enterarse que han perdido la guerra y alargan su lucha inútilmente. A Roque le desespera ese mutismo. Le cansa que, en el último momento, siempre se le escapen por los tejados y las alcantarillas, que el rumor de sus acciones vaya extendiéndose por toda Granada y su osadía esté convirtiéndose en una afrenta. El enemigo está vencido y no puede tener héroes. No soportó esa actitud durante el conflicto y menos ahora que la gloriosa victoria los ha puesto a todos en su sitio.